De l’audace. C’est ce qu’il faut pour proposer des œuvres dites «primitives» aux musées d’art moderne dans les années 30. Je me suis rendue à l’expo sur Charles Ratton au musée du quai Branly pour en savoir plus sur ce personnage haut en couleur.

«L’art ici commence à la cuillère et finit à la statue» disait Alain Resnais. Si je vous parle de Charles Ratton, ce nom ne vous dit probablement pas grand chose. Mais il suffit de vous rendre au musée du quai Branly, où Philippe Dagen a su rendre fascinante une expo sur ce marchand à qui l’on doit l’insertion des arts océaniens, africains et d’Amérique précolombienne en Europe.

Bien sûr, je sais déjà ce que vous pensez, «arts primitifs», ce n’est pas très glamour, et s’enfermer dans un musée en plein «été», ça ne l’est pas beaucoup plus. Mais l’insolence artistique de Charles Ratton ne peut pas vous laisser de marbre. Ratton, c’est un avant tout un œil. Il a su voir dans les œuvres extra-européennes l’apogée de la liberté subtilement équilibrée avec la rigueur artistique, à une époque où l’on parlait encore de babioles de nègres. C’est à lui que l’on doit les lettres de noblesse des œuvres africaines en Europe. Sur fond de toile blanche je me lance donc dans la première salle de l’expo, pour que s’y révèle le portrait d’un homme qui répond sous le nom d’authenticité.

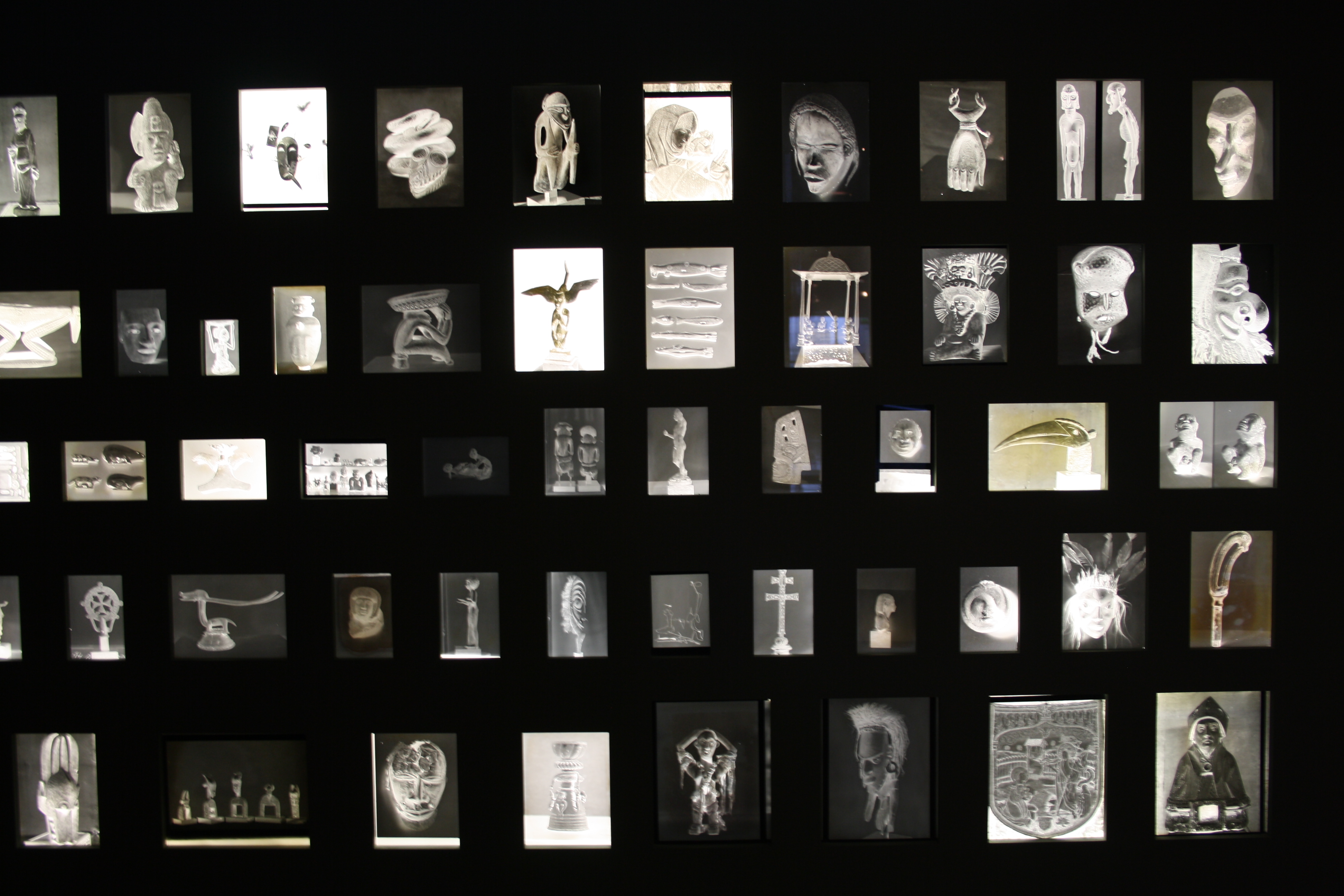

Bien loin des expos aux murs immaculés et de la litanie d’œuvres enfermées dans des cadres et autres vitrines scaphandres, je suis agréablement surprise: cette expo est vivante. Première salle, première atmosphère. Ambiance pour le moins intimiste, je me retrouve en immersion dans le «cabinet de curiosités» de Charles Ratton, où les souvenirs africains ornent les murs. Et la force de cette exposition réside aussi en cela: je plonge dans les papiers d’un homme qui m’était encore inconnu quelques minutes auparavant. Depuis son ouvrage sur les masques africains, ses croquis d’œuvres dites encore «primitives», jusqu’à sa fascination pour l’île de Pâques. Alors je m’imagine déjà le personnage installé derrière son bureau, répertoriant toutes les œuvres lui passant entre les mains.

Et je me rends compte très vite que Ratton n’entretient pas qu’une relation marchande avec ces objets, mais surtout affective. Et l’on n’est pas dans le cliché africain de la surcharge, des plumes et des motifs à outrance. Non, l’art africain selon Ratton est épuré, disposé avec goût, au même titre que les œuvres européennes.

Un précurseur bien entouré

Alors forcément, l’audace du décor anachronique de ce personnage intrigue. C’est donc la curiosité qui guide mes pas au fil des années de vie de Charles Ratton. Je me retrouve très vite projetée en 1927, lorsque ce dernier était encore brocanteur à demeure, rue de Rennes. Très tôt, cet ingénu comprend que pour vendre ses œuvres d’art, il faut qu’il l’internationalise. C’est alors que le terme de précurseur prend tout son sens, lorsqu’il est associé à Ratton. Il a en effet utilisé des techniques de communication et de presse modernes pour pouvoir divulguer cet art méconnu. Sans oublier qu’il sait s’entourer des plus grandes figures du surréalisme, des noms qui ne figureront pas que sur le papier de son petit carnet, mais aussi sur les affiches de ses expos à venir.

Dans les années trente, les arts dits «primitifs» choquent moins, mais assez paradoxalement, lorsqu’une exposition d’art africain et d’art océanien est organisée dans la galerie du théâtre Pigalle, les œuvres sont qualifiée d’ «obscènes». Il reste donc encore du chemin avant que ces objets ne soient réellement considérés comme d’authentiques chefs-d’œuvre. Et Philippe Dagen, commissaire de l’exposition, n’oublie pas de rappeler les mœurs de l’époque, en mentionnant l’Exposition ethnographique des colonies françaises, à laquelle vont riposter les surréalistes avec une contre-exposition coloniale. Ces derniers distribuent alors des tracts pour inviter à boycotter l’exposition coloniale, et critiquer les impérialistes. Mais une fois encore, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Si l’exposition coloniale a attiré 8 millions de visiteurs, celle anti-impérialiste n’en a attiré qu’entre 5000 et 10 000.

Mais l’audace de Ratton ne s’arrête pas là. Il brise définitivement les codes en proposant à des galeries d’art moderne d’accueillir des œuvres d’art «primitif», comme en 1935 à l’African Negro Art Museum of Modern Art de New York, pour la première expo d’arts d’Afrique qui s’est déroulée dans un musée d’art moderne.

Et puis il faut dire aussi que la clef du succès vient de ses relations privilégiées. Ratton sait s’entourer des meilleurs. Et l’expo nous fait part de ces rencontres incroyables qui ont inspiré mutuellement les membres de ces échanges artistiques et amicaux. Aussi, j’apprends son amitié avec le photographe Walker Evans, j’admire les clichés d’Adrienne Fidelin de Man Ray, ou encore je découvre que Ratton aidait Eluard financièrement, de temps en temps.

Arts primitifs et André Breton: combinaison complètement surréaliste?

Le marchand se lance ensuite dans une association avec Pierre Matisse, fils du peintre, et installé à New York depuis 1924. L’art africain ne prend réellement racine aux Etats-Unis qu’après la seconde guerre mondiale, et il y participe. Ce n’est pas pour autant qu’il faut réduire Ratton aux arts africains, puisqu’il s’est aussi penché sur les masques et ivoires d’Alaska et de Colombie britanniques où les œuvres étaient alors encore plus méconnues que les arts des peuples dits «primitifs».

Puis du 22 mai au 29 mai 1936, c’est l’exposition surréaliste d’objets chez Charles Ratton. Je suis en immersion dans un univers loufoque et un peu déroutée, je me demande quel est le lien entre l’Afrique et les idées déjantées de Eluard, Aragon, ou encore Breton. Ce dernier écrira d’ailleurs à Ratton le 25 octobre 1935 : «Il faudra que j’essaie un jour de tirer cette question au clair : de ce qui est surréaliste dans l’art primitif et de ce qui ne l’est pas». Et pour illustrer ces objets «surréalistes», j’ai le privilège de pouvoir scruter le séchoir à bouteilles de Duchamp, Le violon et Le verre d’absinthe de Picasso, ou encore ces verres déformés par l’éruption de la montagne pelée en 1902 à Saint Pierre Martinique (voir photo ci-dessous). Mais quel lien peut-on véritablement établir entre le surréalisme et l’art africain?

Comme tout citoyen lambda, des zones de flou demeurent sur certains aspects de Ratton. J’ai alors rencontré l’homme qui se cache derrière cette exposition, Philippe Dagen, universitaire à la Sorbonne, critique d’art et romancier:

Qu’est-ce qui vous a décidé à faire cette exposition et pourquoi maintenant en particulier ?

Parce que Charles Ratton est une figure vraiment importante, non pas de la découverte, mais de la légitimation des œuvres africaines, océaniennes comme œuvres d’art et pas comme objets de curiosité ou magiques, vaguement pittoresques. Et par ailleurs, il se trouve que c’était un marchand et l’on a trouvé que c’était une bonne idée de montrer qu’il n’y avait pas que les artistes ou les critiques qui avaient une influence, mais qu’un marchand pouvait aussi avoir été un personnage assez prescripteur et activiste sur un tel front. Pourquoi maintenant ? Tout simplement parce qu’il y a deux ans, le détenteur des archives était disposé à les laisser voir et inventorier en grande partie, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Charles Ratton n’a en réalité jamais voyagé ni en Afrique, ni en Océanie, alors comment lui est venue cette soudaine fascination pour l’art extra-européen ?

Quand il avait 25 ans, il y avait déjà des choses qui existaient, comme avec Matisse et Picasso qui s’était lui même intéressé à quelques objets. Apollinaire avait orchestré la chose, et il y avait un galeriste qui s’appelait Paul Guillaume à Paris, et qui avait essayé de mettre en avant de telles œuvres. Donc il n’arrivait pas dans le désert complet. Mais ce dont il s’est rendu compte très vite c’est qu’il y avait devant lui un espace vide considérable depuis que le marchand Paul Guillaume avait disparu. Ensuite, expliquer d’où lui vient cette fascination pour ces objets, je pense que personne ne le pourra jamais car Ratton était un homme très secret, et il ne s’est jamais justifié. Toutes les analyses qui sont faites sont suggestives. Il avait certes un rapport très physique, très sensuel aux objets, il les touchait, les analysait, les sentait. C’était pas une curiosité seulement intellectuelle, mais aussi sensuelle. Après il y a aussi la très belle légende qu’il s’est fabriquée : il aurait découvert l’art africain avec la sculpture «de l’homme assis dont un serpent avale la tête» qui est certes intéressante, mais qui n’est pas d’une authenticité certaine. Aussi, il aurait voulu la garder jusqu’ à la fin de sa vie et aurait joué le rôle déclencheur de cette passion, enfin ça, relève d’une légende…très bien écrite d’ailleurs.

Quand il avait 25 ans, il y avait déjà des choses qui existaient, comme avec Matisse et Picasso qui s’était lui même intéressé à quelques objets. Apollinaire avait orchestré la chose, et il y avait un galeriste qui s’appelait Paul Guillaume à Paris, et qui avait essayé de mettre en avant de telles œuvres. Donc il n’arrivait pas dans le désert complet. Mais ce dont il s’est rendu compte très vite c’est qu’il y avait devant lui un espace vide considérable depuis que le marchand Paul Guillaume avait disparu. Ensuite, expliquer d’où lui vient cette fascination pour ces objets, je pense que personne ne le pourra jamais car Ratton était un homme très secret, et il ne s’est jamais justifié. Toutes les analyses qui sont faites sont suggestives. Il avait certes un rapport très physique, très sensuel aux objets, il les touchait, les analysait, les sentait. C’était pas une curiosité seulement intellectuelle, mais aussi sensuelle. Après il y a aussi la très belle légende qu’il s’est fabriquée : il aurait découvert l’art africain avec la sculpture «de l’homme assis dont un serpent avale la tête» qui est certes intéressante, mais qui n’est pas d’une authenticité certaine. Aussi, il aurait voulu la garder jusqu’ à la fin de sa vie et aurait joué le rôle déclencheur de cette passion, enfin ça, relève d’une légende…très bien écrite d’ailleurs.

Les œuvres d’art «primitif» sont passées d’objets d’étude anthropologique au statut d’objets d’art dans les années 30, puis à celui de chefs-d’œuvre dans les années 60. Comment pouvez-vous expliquer cette évolution dans les mœurs ?

Je pense qu’il y a un effet d’accoutumance. A force de voir des œuvres d’ «art primitif» photographiées –parce que Ratton prenait le soin de photographier chacune des œuvres qui lui passaient entre les mains, avant de les faire publier dans la presse- il y a un effet d’acclimatation du public, en tout cas du public cultivé en Europe et aux Etats-Unis. Scientifiquement, il s’est passé quelque chose aux Etats-Unis qui malheureusement ne s’est pas déroulé de la même façon en France: après la guerre, il y a eu une association entre l’art moderne et l’art primitif qui s’est établie. Un collectionneur qui achetait Picasso, Matisse, Braque ou Paul Klee se sentait presque immédiatement enclin à aller voir du côté des Fangs, ou du Congo etc. Cette association a fortement aidé à acclimater ces objets et a beaucoup fait pour leur enrichissement, de sorte que le Metropolitan Museum était le premier musée dans lequel vous trouviez quelque part la collection Rockefeller et ailleurs le portrait de Beatrice Stein, à un moment où rien de tel n’était possible en France. Et d’ailleurs dans ses derniers jours, Charles Ratton voulait donner les plus beaux objets de sa collection au Louvre, et seulement au Louvre mais le musée a refusé. Les œuvres que vous voyez dans cette exposition auraient donc très bien pu se trouver au Louvre si l’on avait été dans un pays moins rigide et conservateur.

En déclarant « pour nous, l’art nègre n’est pas plus un art primitif ou sauvage et notre intérêt ne se réduit pas plus à un phénomène de mode éphémère», pensez-vous que Ratton essayait de se démarquer de ses contemporains cubistes par exemple, alors lancés dans la «mode nègre» ?

Non, je ne crois pas. Je pense qu’au contraire ces artistes ont été pour lui des alliés, des avocats, des écrivains aussi très importants parce que c’était avec André Breton, Paul Eluard, Tristan Tzara, qu’il avait au fond ses meilleurs porte-parole et de toute façon dans les années 20 le cubisme était déjà inscrit dans l’histoire donc il n’était plus du tout menacé d’être considéré comme une mode éphémère et évidemment le même phénomène s’est produit pour le surréalisme. De ce côté là il faut quand même reconnaître que Ratton, quand il «parie» sur ses relations avec ces artistes, c’est un homme qui se trompe assez peu. Avec le cubisme brièvement, le surréalisme, et ensuite du Buffet, on peut lui faire confiance.

Ratton a côtoyé les plus grands noms du surréalisme et Breton a d’ailleurs déclaré : «Il faudra que j’essaie un jour de tirer cette question au clair: de ce qui est surréaliste dans l’art primitif et de ce qui ne l’est pas.» Pouvez-vous nous éclairer sur ce lien entre les arts «primitifs» et le surréalisme?

Breton développait une sorte de poétique de l’émotion, du choc. Le choc avec les mots, des rapprochements d’image, aussi bien l’émoi que pouvait provoquer un objet chez lui. Il y avait des objets « primitifs » qui ne produisaient, personnellement, chez Breton, aucun choc. Et c’était globalement le cas de l’Afrique qui lui paraissait toujours un peu trop classique alors que l’Océanie et les esquimaux le bouleversaient. Cette phrase que vous citez vaut donc principalement pour Breton. En fait, s’interroger sur le lien avec le primitif, c’est au fond pour lui se demander pourquoi certains objets l’émeuvent, et pourquoi certains le laissent plutôt froid. Quand on voit la collection que Breton avait constituée dans son bureau, son goût personnel l’attire vers ce qui est un peu véhément, très chargé d’érotisme ou de funèbre. Et on peut penser que certaines statues africaines peut-être plus statiques, plus monumentales, paisibles par leurs lignes lui convenaient moins. A vrai dire, « surréalisme », c’est le nom que Breton donne a sa propre sensibilité. Son génie est d’avoir fait en sorte que cela devienne une catégorie esthétique.

Dans ses lettres que l’on a retrouvées, à un moment Ratton lui propose d’écrire un article d’initiation à l’art africain, il lui donne des photos, de la documentation et une avance. Au bout de quelques semaines, Breton, lui, écrit une lettre en lui disant qu’il est sec, qu’il n’a rien à écrire sur l ‘Afrique, et qu’il lui rend son avance parce que ce sujet le laisse totalement froid. Alors que Tzara par exemple, qui était assez proche de lui est un grand amoureux de l’art africain. Eluard est très éclectique, il regarde beaucoup les esquimaux, la Nouvelle guinée, l’Afrique. Pour Matisse, les très rares expériences avec l’art océanien se sont très mal passées: on lui avait offert une sculpture funèbre du Vanuatu mais il ne pouvait pas vivre avec. Alors pour s’en débarrasser, et peut-être aussi par une espèce de malignité, il l’a donnée à Picasso.

Il y a des objets avec lesquels on vit plus ou moins bien. Par exemple pour Ratton, les objets qui se trouvent dans son bureau sont souvent de très belles factures, très bien élaborées, mais le côté magique est assez retenu, il utilise des objets avec des lignes très épurées, il n’est pas dans la surcharge. Il se débarasse des objets les plus chargés, mais par exemple pour la petite statuette féminine yoruba sur son bureau, il l’avait vendue à un acheteur américain, mais ensuite il s’est aperçu qu’il avait fait une sottise et qu’il ne pouvait pas vivre sans elle, il est donc allé la lui racheter. C’est un rapport qui relèce vraiment de l’ordre du personnel.

Pensez-vous qu’aujourd’hui en Europe les arts extra-européens sont considérés avec la même valeur que ceux originaires du continent ?

Non, je pense qu’on est encore loin d’avoir convaincu le grand public qu’il n’y a aucune raison de considérer différemment la Vénus de Milo et une statue africaine. Il a encore beaucoup de progrès à faire et quelques fois dans les conversations on entend encore des choses qui vont frémir. Mais c’est probablement encore moins sensible en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne ou encore en Suisse, que d’autres pays où ça reste un peu lettre morte.

C’est sur cette touche de sincérité que je laisse Monsieur Dagen, plein d’anecdotes de l’époque dans la tête, et l’impression d’avoir passé quelques heures aux côtés des Grands, comme Eluard, Breton, Tzara, Picasso, Man Ray, et maintenant Ratton. Par « Grands », je n’évoque pas seulement leur art, mais je salue avant tout leur audace.

Pour les chercheurs d’ambition et d’inspiration, rendez-vous avec Charles Ratton, avant qu’il ne tire sa révérence le 22 septembre prochain.

![[Interview] – Onur Tukel, ce réalisateur aussi génial que névrosé](../wp-content/uploads/2014/06/Polaroïd-Onur-Tukel-2-featured.jpg-134x90.jpg)